Die Reise nach Jerusalem

Altstadt Jerusalem Else Lasker-Schüler Garten Gerthsemane Hebräerland Heilige Stadt Jericho Jesus Garden Klagemauer National Library of Israel Ölberg Ostjerusalem Rehavia Totes Meer Versöhnung Juden/Araber Wadi Og Yad Vashem

Die Reise nach Jerusalem

Alle Fotos: Karin Grießbauer

Immer noch branden Bilder aus der Heiligen Stadt in mir an, ich sehe das Licht, die goldenen Kuppeln, den Ernst und den Schmerz der Menschen, die magischen Orte. Ich wünsche mir Worte, die das beschreiben können.

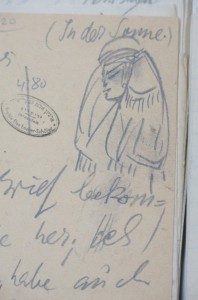

Eine große Stadt aus gelbem Sandstein mit mächtigen Mauern, eine Burg, zweigeteilt, einladend erst auf den zweiten Blick. Aus der Höhe Jerusalems stürzt der Geier und ordnet sein Gefieder, bevor er sich in einer Grube niederläßt. Feder auf Feder glättet er sorgfältig, als gehe es zum Festflug. So ist die Stadt, majestätisch, schroff, geschwängert von heiligen Festen. Wir lesen die ersten Sätze aus Else Lasker-Schülers Hebräerland in der National Library of Israel im Originalmanuskript, getippt und sorgfältig redigiert von der Hand der Dichterin. Der Leiter des Archivs Dr. Stefan Litt öffnet sein Schatzkästchen und zeigt uns Handschriften und ihren Schmuck, den ich voller Ehrfurcht berühre: Ein hellblaues Herz und grüne Ohrringe aus Halbedelsteinen, ein silbernes Lorgnon mit ziseliertem Griff, ein goldenes Ührchen. Auch handgestrickte und -genähte Täschchen, in denen sie vermutlich ihren Krimskrams und ihre Bonbons herumgetragen hat. Wir treffen ihren letzten Nachlassverwalter Rafael Weiser, der immer noch in ELS-Belangen unterwegs ist und viel Mühe damit hat, die Tantiemen aus ELS‘ Werk an die weltweit verstreuten Erben auszuzahlen – bis 2015, wenn siebzig Jahre nach ihrem Tod die Urheberrechte auslaufen. Immer noch gibt es in Jerusalem großes Interesse an Else Lasker-Schüler, Vorträge und Veranstaltungen finden statt, das Goethe-Institut bietet Stadtspaziergänge auf ihren Spuren an.

Der Israelische Archäologieprofessor und Autor Nathan Wassermann, von dem in diesen Tagen ein von ELS inspiriertes lyrisches Werk erscheint, zeigt uns ihr Grab auf dem Jerusalemer Ölberg (das nicht ihr richtiges Grab ist, dieses wurde zerstört) – einer der vielen Bezüge zu ihrer geliebten Geburtsstadt Elberfeld, auf dessen Ölberg ihr Vater Aron Schüler Häuser besaß. Neben dem Grab hat ein Friedhofswärter, der in einem nahegelegenen Schuppen lebt, seine Matratze ausgebreitet, ein karges Lager zu ihren Füßen. Es wird ihr gefallen, dass ein Herumtreiber an ihrer Seite schläft, neben der Friedhofsmauer am oberen Rand eines weiten, sanft abfallenden, unsagbar schönen Tals. In goldkuppelbeglänzter Pracht liegt uns hier die Heilige Stadt zu Füßen, die aus jeder Pore die spirituellen Wurzeln des Menschseins atmet. Nicht weit ist der Garten Gethsemane – Jesus‘ Garden nennt man ihn hier- mit seinen tausendjährigen Olivenbäumen und weihevollen christlichen Kapellen. Jemand hat auf dem Boden aus Steinen das Wort Peace geformt. Man will und kann nicht begreifen, dass ausgerechnet an diesem friedvollen Ort kein Frieden herrscht, sondern Angst, Hass und Gewalt.

An den Wassertanks auf den Hausdächern erkennt man, ob man sich auf palästinensischem Gebiet (mit schwarzen Tanks) oder jüdischem Terrain (weiße Tanks) befindet. In der Altstadt Jerusalems leben Juden, Muslime und Christen verschiedenster Couleur Tür an Tür, Gasse an Gasse, und doch bleibt jedes Volk für sich. An den Ecken uniformierte Patrouillen mit Maschinengewehren im Anschlag. Man will hier nicht zueinander. Mischehen, erfahre ich, sind selten, meine Hoffnung auf eine jüngere One-World-Generation, die unbekümmert die Kulturen durchmischt, erfüllt sich hier nicht, im Gegenteil. Jerusalem, spirituelles Zentrum für drei der großen Weltreligionen, schützt seine Heiligtümer mit Waffen und ist von einem Graben durchzogen, wie er tiefer kaum vorstellbar ist. Er geht durch die Köpfe der Menschen, eine Schlucht aus Angst, Vorurteilen, Borniertheit, eingebrannten Feindschaften, Intoleranz trennt die Bewohner der Heiligen Stadt. Richtig froh sieht man sie selten, eher melancholisch, resigniert, gestresst, man richtet sich ein mit dem Unabänderlichen.

Zur Klagemauer, dem höchsten Heiligtum des Judentums, gelange ich durch scharfe Kontrollen, überall patrouilleren bewaffnete, sehr junge Soldaten. Der Bereich vor der Mauer ist in eine Männer- und eine Frauenseite geteilt. Es ist Schabbat, die Frauen sind festlich gekleidet, viele beten hingebungsvoll auf ihren Stühlen, schaukeln vor und zurück. Ich denke an ELS Vatergeschichte Arthur Aronymus mit dem Judenmädchen Dörken, das sich immer wackelnd verbeugte und vor den Christen verborgen werden musste, damit es nicht als Hexe verbrannt wurde. Dicht an dicht stehen die Frauen vor der achtzehn Meter hohen Klagemauer, schmiegen sich mit erhobenen Armen an die mächtigen Quader, die glattgerieben sind von der Inbrunst der Betenden. Kleingefaltete Zettel werden in die Ritzen zwischen den Steinen gestopft, ein bröckeliger Mörtel aus tausenden Wünschen und Gebeten. Viele der Frauen entfernen sich rückwärts von dem heiligen Ort, entrückt und bewegt, manche tränenüberströmt. Man hört darum Gott deutlicher atmen. Überwältigt von seiner Nähe beginnt der Mensch zu beben. Man muß sich an Gott gewöhnen, schreibt ELS über Jerusalem. Noch im hohen Alter war sie eine unermüdliche Streiterin für die Versöhnung zwischen Juden und Arabern, so wie sie sich immer für einen versöhnlichen Umgang zwischen Juden und Christen eingesetzt hat.

Wir wohnen in Ostjerusalem und fahren täglich mit den grünen Bussen der Palästinenser ins Stadtzentrum. Die Fahrzeuge sind vollgestopft mit Schulkindern, Frauen transportieren dicke Einkaufstaschen, tragen kleine Kinder auf dem Arm. Neben mir sitzt eine ältere Frau, die mir hilft, in der Enge des Busses meine Jacke zu richten, dann nimmt sie ihrer Tochter, die in der nächsten Reihe sitzt, das schreiende Enkelkind ab. Der pausbäckige Zwerg mit braunen Kulleraugen beruhigt sich augenblicklich an Omas Brust, die ihn schuckelt und liebkost, bis er die Augen verdreht und einschläft. Wenn ich so eine Oma gehabt hätte, denke ich neidisch, hätte ich vielleicht keine Schlafstörungen bekommen.

Wir laufen durch den gutbürgerlichen Stadtteil Rehavia in dem Else Lasker-Schüler ihre letzten Lebensjahre verbrachte, besuchen die Yeshurun-Synagoge und steigen die steile Ha‘Ma’Alot-Street hoch, die sie, die zu dieser Zeit schon sehr geschwächt war, zum Glück nur ein Stück erklimmen musste.

Wir fahren mit der Straßenbahnlinie L1 , Jerusalems einzigem gemeinsamen Verkehrsmittel für die jüdischen und die palästinensischen Bewohner. Die vollbesetzte Bahn bringt uns zum Mount Herzl und zur Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Angesichts des Ungeheuerlichen, das hier ergreifend und würdig dokumentiert ist, mag man kein Urteil fällen über das Ausmaß, in dem ein Volk sich bedroht fühlen darf. In der Straßenbahn Frauen mit Kopftüchern, manche muslimisch, manche hebräisch gebunden. Dazwischen orthodoxe Juden, Kinder mit Schläfenlöckchen. Man schaut sich nicht an und tut so, als wäre der andere Luft.

Wir fahren mit der Straßenbahnlinie L1 , Jerusalems einzigem gemeinsamen Verkehrsmittel für die jüdischen und die palästinensischen Bewohner. Die vollbesetzte Bahn bringt uns zum Mount Herzl und zur Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Angesichts des Ungeheuerlichen, das hier ergreifend und würdig dokumentiert ist, mag man kein Urteil fällen über das Ausmaß, in dem ein Volk sich bedroht fühlen darf. In der Straßenbahn Frauen mit Kopftüchern, manche muslimisch, manche hebräisch gebunden. Dazwischen orthodoxe Juden, Kinder mit Schläfenlöckchen. Man schaut sich nicht an und tut so, als wäre der andere Luft.

Zu uns sind Juden wie Palästinenser ausnahmslos hilfsbereit und gastfreundlich.

Unsere Gastgeber Lea und Hannes, die als deutsche Experten palästinensische Behörden beraten, erzählen betroffen von einem Vorfall vor wenigen Tagen in einem Dorf bei Ramallah. Ein israelisches Kommando stürmte ein Haus und erschoss ein angebliches Hamas-Mitglied, dazu gleich noch ein paar andere junge Männer, die zufällig in der Nähe waren.

Wir essen Lammkoteletts mit Avocadocreme auf Leas und Hannes Dachgarten in der frischen, seidig-klaren Märzluft Jerusalems, während die Muezzine von den umliegenden Minaretten gegen den Verkehrslärm ansingen und aus der Ferne Glockenläuten zu hören ist. Die Sonne wird scharlachrot und fällt in einen rosagrünen Lichtkreis, verglüht in den Abendfarben Jerusalems, wie es in einem der schönsten Gedichte von ELS heißt. Die orientalische Nacht mit tausenden funkelnden Lichtern bricht plötzlich herein.

Wir machen einen Ausflug in die Wüste und ans Tote Meer. Mit dem Landrover fährt Hannes uns über bucklige Pisten tief in das Wadi Og hinein, das sich von Jerusalem bis zum Toten Meer erstreckt und über dreißig Kilometer einen Höhenunterschied von tausendzweihundert Metern überwindet – Jerusalem liegt achthundert Meter über dem Meeresspiegel, das Tote Meer vierhundert Meter darunter. Das bergige, karge Wadi Og ist nach einem vorangegangenen Regen von hauchzartem Grün überzogen. Hier ist es ganz still, wir fühlen uns in biblische Zeiten versetzt. Kamele balancieren vereinzelt über die Hänge, die in Jahrtausenden gegerbt, geschliffen, gebrannt wurden, die immer wieder abbrechen, verwehen und vom Wind und gelegentlichen Wasserfluten neu geformt werden. Eine Ziegenherde, die sich an einem kleinen See labt, kreuzt unseren Weg. Die steinalte Ruine einer Moschee spendet den einzigen Schatten und man kann sich gut vorstellen, dass Jesus mit seinen Jüngern hier Rast gemacht hat.

Ein Freibad am Toten Meer ist unsere nächste Station, das Wasser hat rund dreißig Prozent Salzgehalt. Familien genießen das salzige Badevergnügen, Schilder verbieten das Brustschwimmen und warnen Bluthochdruckpatienten davor, zu lange im Wasser zu bleiben. Wir dümpeln auf dem Rücken in der Salzlake, in der man nicht untergehen kann, und reiben uns mit Schlamm ein, den wir unter einer starken Süßwasserdusche wieder loswerden. Der See schimmert, eine salzige Perle in ihrer sandigen Fassung.

Abends schmausen wir in einer Gartenwirtschaft in Jericho. Arabische Vorspeisen werden auf kleinen Tellerchen serviert, duftende Wasserpfeifen – Shishas – werden an die Tische getragen, Leuchtketten hängen in den Bäumen, Kinder jauchzen auf kleinen Karussels. Else Lasker-Schüler hegte in Jerusalem den Plan, einen Jahrmarkt zu schaffen, auf dem jüdische und palästinensische Kinder in Frieden zusammen spielen konnten.

Am letzten Morgen kaufe ich im Gemüseladen an der Ecke Blätterteigbörek mit Schafskäse und Schokoladengebäck für die Reise. Außerdem Orangen, Avocados, Artischocken. Der Händler freut sich, als er hört, dass ich alles mit nach Deutschland nehmen will und schenkt mir zwei dicke Granatäpfel.

Zum internationalen Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv bringt mich ein Shuttle, der in den verschiedenen Stadtteilen Jerusalems weitere Fahrgäste aufsammelt. Wir fahren durch ein Viertel, das überwiegend von orthodoxen Juden bewohnt ist. Die Form ihrer schwarzen Hüte gibt Auskunft über die vielen unterschiedlichen Strömungen, denen sie angehören. Sie meiden jeden Blickkontakt, in ihren schwarzen Mänteln und weißen Hemden, auf die Schläfenlocken und lange Bärte fallen, wirken sie wie eine Schar selbstgerechter Pinguine. Grüppchen von sorgfältig gekleideten und gesitteten Kindern kommen aus der Schule, die Frauen, wenn man sie im Straßenbild überhaupt sieht, gehen einen Schritt hinter den Männern. Ich habe gelesen, dass diese Bevölkerungsgruppe rasant wächst und damit ihr politischer Einfluss. Jemand erzählt, dass einige orthodoxe Splittergruppen auch gegen den Staat Israel sind, weil sie glauben, dass die Staatsgründung nur durch einen Messias erfolgen darf, der erst noch kommen wird. Viele Männer sehen ihre einzige Aufgabe darin, die Thora zu studieren, sie arbeiten nicht und beziehen staatliche Unterstützung. Ein Aufschrei ging durch die orthodoxen Gemeinden, als kürzlich beschlossen wurde, dass jetzt auch orthodoxe Juden Wehrdienst leisten müssen.

Einer der letzten, die vom Busfahrer aufgesammelt werden, ist ein kippatragender junger Mann, der aus Paris kommt und seine Familie in Jerusalem besucht hat. Wir kommen ins Gespräch, er strahlt, als er hört, dass ich aus der Stadt Pina Bauschs komme. Ihre Choreografien der Gluck-Opern Iphigienie und Orpheus und Eurydike gehören für den Opernfan zum Schönsten, das er je gesehen hat. Mit Grüßen an Wuppertal verlasse ich Israel, schwebe über das Lichtermeer von Tel Aviv in den Nachthimmehl.

Am Flughafen Köln-Bonn zeigt das Thermometer drei Grad plus an. Auf dem Kölner Hauptbahnhof ist der vorletzte Nahverkehrszug nach Wuppertal vor meiner Nase abgefahren, der letzte fährt in einer Stunde, um kurz vor Zwölf. Die Gaststätten im Bahnhof sind schon geschlossen, nirgends eine Sitzgelegenheit. Die einzige, erfahre ich am Informationsschalter, befindet sich auf Gleis 1, zu dem ich eine Treppe erklimmen müsste – die Rolltreppe ist außer Betrieb. Überall bedecken Wasserlachen den Boden, die zwei Arbeiter vergeblich versuchen aufzuwischen. Ihre Gesichter sind grau und traurig. Angesichts eines solchen Arbeitsplatzes beschämt mich meine eigene kleine Verzweiflung, die noch einmal zunimmt, als ich – endlich – um viertel vor Eins den Wuppertaler Hauptbahnhof erreiche, der trostlosesten Station der Reise. Hier ist endgültig Schluss mit jeglicher Barrierefreiheit, mit letzter Kraft wuchte ich meinen Koffer über verwinkelte, verdreckte Gänge und mehrere Treppen nach draußen. Der Taxifahrer ist auch grau vor Müdigkeit, strahlt aber, als er hört, dass ich aus Israel komme. Nicht weit davon ist seine Heimat, Syrien. Ich frage nicht, warum er hier ist. Er trägt mir den Koffer in den vierten Stock und ich entledige mich mit einem anständigen Trinkgeld meines schlechten Gewissens. Ich kann nicht schlafen, die Bilder dröhnen in mir. Ich blättere in ELS Hebräerland: Palästina ist gedanklich das fernste Land der Welt. Ich wollte ja nur feststellen, ob man überhaupt auf die Erde zurückkomme – und reiste ab. Mir ist – ich bin auf einem anderen Stern gewesen.